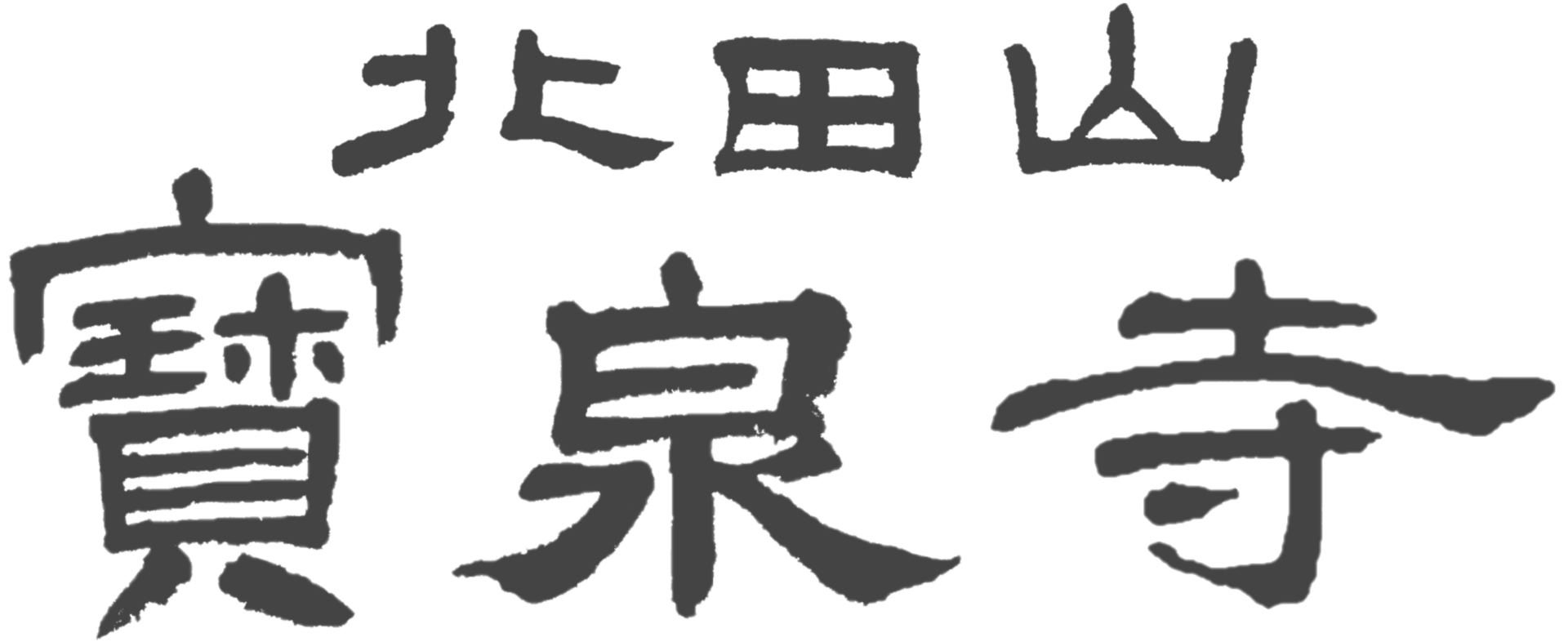

寳泉寺は真言宗豊山派(ぶざんは)に属する寺院で、山号を北田山(ほくでんざん)、院号を長寿院と称します。

開山は天和3年(1683年)と伝えられていますが、150年もの長い年月に渡り住職不在のお寺だったこともあり、残念ながら過去の記録がほとんど残っていません。

とはいえ、お寺のそこここに遺る先人たちの思いは確かなものです。この思いを引き継ぎながら、ご縁をもたれた皆さんと一緒に新しい寳泉寺の歴史を紡いでいくことができればと考えています。

本 堂

平成10年建立の比較的新しいお堂です。

寳泉寺全体のご本尊でもあるお薬師さんの温かいまなざしの元、ご法事や大行事、子供会や不定期の座禅会などの会場に使用されます。

るり洞

本堂の地下にあたるスペースで、洋間と和室から成り、トイレや台所も完備しています。普段は、「写経会」や「ご詠歌講」の道場として、また参列者の休憩所やお齋の席に使用されます。ご葬儀を執り行うことも可能です。

お薬師さんの正式名は薬師瑠璃光如来と言い、お薬師さんの住む浄土を「東方浄瑠璃世界」と称します。るり洞という名称はここから頂いています。ちなみに「瑠璃」とは青色の宝石、「ラピズラズリ」のことです。

大師堂

寳泉寺は、四国八十八カ所霊場の写しとして開創された奥多摩新四国八十八カ所霊場の50番札所でもあります。

50番の大師像はもともと入間市黒須の根本山というお寺に安置されていましたが、昭和57年の廃寺に伴い寳泉寺にお引越しされ、現在は寳泉寺旧本堂を改築した大師堂(兼 護摩堂)にお祀りされています。

大師堂では毎年お大師様がご入定された日の3月21日に護摩法要が営まれています。

また堂内はエアコン、トイレを完備、お参りの方が休憩できるようイスとテーブルが置かれています。土足で出入りができるように土間作りとなっていますのでお気軽にお休みください。

納骨堂

大師堂の地下の一部を納骨堂として利用しています。

社会の変化とともに埋葬の仕方も変化しています。寳泉寺ではその選択肢の一つとして大師堂建立に伴い納骨堂を併設しました。

納骨堂の真上には大日如来が鎮座し、故人を優しく見守っています。